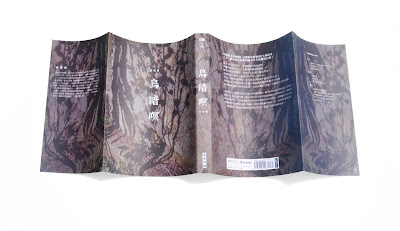

晦澀難懂。從總結上來說,這是我對黃錦樹《烏暗暝》的閱讀感想及心得。《烏暗暝》是黃錦樹早時期的作品,是由最早兩本小說集合集成後,於2017年由麥田重新出版的小說大集本,那兩本小說集各別是《夢與豬與黎明》(1994)和《烏暗暝》(1997),總共有21篇小說,各章篇幅大致可分爲短、中篇小說。另外,本書也收錄了七篇不同的文章,分別有早期評介《烏暗暝》、《夢與豬與黎明》的文學評論、重讀新版的評介、二書初版之序,以及由黃錦樹本人執筆的新版之序。

對一個現爲「大咖級」作家而言,早期作品的質量不佳對大多數的他們而言,早期作品是不該「重新出土」(重新出版)的存在,甚或恨不得一把火將作爲污點的它們給抹去。黃錦樹相反的:「這次的重印,有的篇章(我認爲較弱的)原考慮拿掉。後來想想,還是算了,何苦爲難年輕時的自己。」黃錦樹也在新版的序誠言,在決定重新出版早期作品以前,他除了有重新看回具文學價值的幾篇好作品,並作爲研究材料之外,剩餘的作品他根本沒將它們看在眼裡。

直到《烏暗暝》重新出版,黃錦樹以保持作品的原樣爲前提,逐一對錯別字、錯誤的句法、人物名稱作修正外,他也對自己進行自我的評價:

校對時,可以發現年輕的自己徒手搬石似的揣摩小說的語言及嘗試不同的敘述方式。有時會出現當代大陸小說的詞彙、腔調;時而是「臺灣式」的,或「本土馬華」,有的揣摩得很辛苦(指掌脫皮見血)但未見成功。

從上述可見,不論是對外或對自己,黃錦樹對文學的態度一直都保持著一種嚴謹且苛刻的精神,並藉此促成他後期作品、論述的底氣,將馬華文學的「膠林文學」搬上華語文學的世界舞臺。

如果說黃錦樹後期的作品是深入淺出的,那麼這本重新出版的《烏暗暝》便是「深入深出」,以致讀者晦澀難懂小說內容,進而無法投入小說的情景,讀者彷彿被隔在門外般一直叩門,門背後的世界卻以沉寂作回應,〈落雨的小鎮〉即是最佳的例子,需要經過一定程度的訓練門檻才能滲入其中。當然,《烏暗暝》深入深出的作品有五成是我勉強讀得懂的。例如〈夢與豬與黎明〉透過小說的重複結構,即以「豬屎味/豬糞味」、「嗚······空空空空······喔、喔、喔······滴滴答、答」爲野豬群的出現、空間跳躍的場景作爲重複的關鍵詞,建構起一座將混雜夢與現實交織在一塊兒、似虛似實的無底漩渦,將「伊」(主人翁,是一名母親)吸入。這隱喻了「伊」必須向命運示弱的無奈,以及她身處於馬來西亞舊社會的命運,必然如結局般把她給逼瘋。縱使〈夢與豬與黎明〉的鋪排和小說的結構頗爲精密,但依舊有敗筆的地方,那便如黃錦樹對其評價:「譬如〈夢與豬與黎明〉和〈血崩〉的嘗試用閩南語——枯澀之至」,乃至於閱讀的過程存在流暢性的障礙,從而無法進入小說的世界,身同感受「伊」的無奈與其被逼瘋的原因。

《烏暗暝》底下的「膠林」,除了以「伊」(婦女)的小人物,也有愛國青年、膠工、戰火下的亡魂、馬共、馬共的協助者等小人物的故事,甚至是橫跨亞洲多國的著名作家——郁達夫也成爲他筆下的鬼魂,〈死在南方〉便是,一部住了鬼魂的後現代小說:「撰寫本文的遠因是:我對於郁達夫死於一九四五年九月十七日的舊說法一直存疑,也十分不滿意。近因則是受到(所謂)日本學者的刺激。」敘述者藉由此宣言糅合了後現代的拼圖式互文,將郁達夫的作品重構成一個「歷史」的時空脈絡,以作爲「文獻」、「引文」的同時,與敘述者的時空並進,宛如麻花捲般推動小說的進程,勾勒了見似明確卻不表明是郁達夫與否的鬼魂在荒誕之處徘徊,直到小說的尾聲,原來那個「(所謂)日本學者」得到文獻或材料,只不過是敘述者用來擦淨屁股的手抄本,這樣的結局不僅大膽諷刺了該學者的治學態度及方法,也間接性符合了黃錦樹在文壇、大衆眼裡的形象。

不過,那只是一種對黃錦樹片面式的認爲或認知。因爲〈錯誤〉的情節另外體現了黃錦樹做爲「上帝」的憐憫之心。〈錯誤〉以火車長時間不驅動爲始,接著描述火車裡的熱鬧場景,直到主人翁走下火車,步行回家的過程中,小說的場景開始從小鎮的興起轉場至被世界所遺棄後的衰敗小鎮。主人翁好不容易回到了家,卻發現母親和他「剛剛」離開的時候,身軀和臉上的歲月明顯衰老了好幾倍。後來,主人翁才知道原來他早已在火車的爆炸中,葬身於戰爭的火海,成了日軍入侵的祭品。這樣的鋪排其實不難發現是敘述者的憐憫,憐憫早已成了鬼魂的主人翁,憐憫失去兒子的婦女,然後將他們兩者的悲劇安排在一塊兒,讓他們重逢相見,另產生動人的情素。

我想,要認識自己的國家歷史大概也是如此吧?即不只是通過單一的閱讀吸取並瞭解歷史的脈絡,我們也應當透過不同的材料,不論勝利者寫的正史、私撰的野史,又或各類的文學作品(包括了小說、散文、詩歌、劇場、電影等),以多視角的方式瞭解整體的脈絡才不會讓自己走向一種認知上的極端性,儘管文學作品本身蘊涵的情感就是所謂的不客觀因素。否則,年輕一輩或歷史現場以外的我們將如同〈撤退〉的內容,成爲懵懂的年輕一代,遺忘了那些曾爲國家反抗入侵者的馬共、馬共的協助者,甚至毫不在乎他們「烏暗暝」的生活,爾後帶給我們天明的未來。