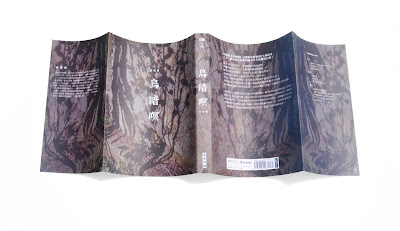

吉本芭娜娜《雛菊的人生》:

——————————————————

全球化的通行下,生死學逐漸普及人心,是人們這一生離不開的課題,即人之生必有死在後等待我們,迎接我們。不論對於活著,對於死亡,人們開始意識到不管是哪一個,都佔了非常重要的生命位置。

雛菊的童年摯友大理因一次的意外,頭不小心撞上路燈的柱子,不果,大理伴隨著頭的疼痛入眠以後便從此永眠。對於大理的死亡,在得知這事之前早已經歷另一場死亡的雛菊,說了既平淡又滲入人心的話語:「每個人一旦大限時候到來,不管是流膿流汁、身上插管,還是發出奇怪的聲音,身體都是要走向終點。大理只是來的時候早一點罷了。就算身旁沒有任何人,儘管來得突然令人驚訝,大限一到身體自然能明白。」

誠然,此話其實對於現代人來說,是一句再平凡不過的話語,人人皆能明白其中的道理,可卻從未真正銘記於心。雛菊之所以能坦然道出這一句銘於人心的話語,原因在於一場人生的轉捩點,也是她頓悟的契機:即在一個氣氛陰鬱的大雨天下,母親爲了閃開朝他們迎面而來的自行車,不幸撞上電線桿,雛菊的人因此受到撞擊的衝擊摔出車外,醒來以後更眼睜睜看著母親的慘狀,以及最後的呼吸。

而這樣的人生轉折,在吉本芭娜娜平淡的敘述下,母親強制將雛菊的魂魄塞回體內的緣故,將原本令人哀傷的段落變得溫馨又有些趣味,哀的情感卻有種哀而不傷人心的感覺。這超現實的橋段更深植於雛菊往後的人生,改變了她往後的思考向度,而且總是讓人眼睛一亮:「從那之後,我開始認爲這個世界任何事物的背後都藏有和那衝擊同樣的要素。在怎麼和平的風景背後,都潛藏著和那事故一樣的脆弱性。」

這種傾向消極的思考模式在雛菊的人變得急性子後亦可見,例如原本寄住於阿姨、姨丈的雛菊,十五歲便靠著幫他們打工的錢在外獨立生活,因爲她認爲拉開距離也是一種愛的表現;雛菊變得易察氛圍的這一點也是,她與人對話時總是顯露小心翼翼的一面,例如和高春開「交往」的玩笑時,她察覺到高春的沉默,便開始陷入多慮的狀態。這些情況都是雛菊經歷了「衝擊」以後所產生的變化。尤其許多事情對雛菊來說都非常平淡,例如在一次與室友離別時,室友哭泣顯得不捨,她卻在一旁想「被趕出去的人明明是我,爲什麼有種變成不斷在一個又一個港口間遊走的男人的感覺。」讓讀者不知該爲此笑開抑或憂傷。

或許對不懂雛菊經歷了什麼的人而言,她的形象就是和一般女性不同,她既堅強能幹又理性,但瞭解過雛菊經歷了什麼的人,深知她喜歡煎菜餅的緣由,以及兒時的她是個非常喜愛且常常影隨於母親身邊的人,也明白爲何阿姨會說她是個可憐的孩子。

可見母親唐突地離席成了雛菊生命轉變的一種契機。事故後之初,雛菊日復一日的康復,並且難過地意識到自己漸行漸遠,逐漸離那場事故越來越遠的同時,也就代表她與母親的距離越離越遠,即使雨下惹疼了的傷口,即使車禍以致的陰影在心底佔了龐大的面積,母親與她漸行漸遠的距離仍是無法改變的事實,所以在找到母親身上熟悉的香氣(法國生產的無花果香水)後,雛菊便「不禁當場淚如雨下」。就如命運的牽引般,無花果香水作爲一種契機,療癒了雛菊心底多年來的缺失。

因此,在面對大理的死亡時,縱使雛菊心底深處是非常難過不捨的,但她對生命的離席已不像對母親那樣,即不懂得從何哭起又不懂得從何感傷,所以在她知道大理死了以後,釋然地覺得「大理的死並不可悲」。而且在這之前,從原本常與大理相見的夢境到一個景象詭異的夢以後,這夢作爲契機,讓雛菊心底有答案,即大理的生命很有可能已經離席,即便她倆相隔了一萬七千三百六十公里的距離,她倆之間還是聯繫著。雛菊與母親亦然。

.jpg)

.jpg)